Table des matières

Le mythe de la caverne de Platon est une allégorie de la la réalité de nos connaissances Platon crée le mythe de la caverne pour montrer, au sens figuré, que nous sommes enchaînés dans une caverne dès notre naissance et que les ombres que nous voyons se refléter sur le mur constituent ce que nous considérons comme réel.

Voir également: 5 nouvelles à lire tout de suitePlaton (428 av. J.-C. - 347 av. J.-C.) utilise également cette allégorie pour expliquer comment le philosophe et l'enseignant doivent guider les gens vers la connaissance (l'éducation), en essayant de les libérer des liens de la réalité de la caverne. Selon ce philosophe, les gens se sentent à l'aise dans leur ignorance et peuvent résister, même violemment, à ceux qui essaient de les aider à changer.

Le mythe de la grotte se trouve dans le livre VII de l'ouvrage La République de Platon, écrit aux alentours de 380 avant J.-C.

L'importance générale du travail La République est dans l'exposition de concepts et de théories qui nous amènent à nous interroger sur l'origine de la connaissance, sur le problème de la représentation des choses et sur la nature même de la réalité.

Résumé du mythe de la caverne de Platon

Dans le mythe de la caverne, il y a un dialogue écrit par Platon dans lequel son maître Socrate et son frère Glaucon discutent de la façon dont la connaissance et l'éducation philosophique affectent la société et les individus.

Dans ce dialogue, Socrate demande à Glaucon d'imaginer un groupe de prisonniers enchaînés depuis l'enfance derrière un mur, dans une grotte. Là, un feu éclaire l'autre côté du mur, et les prisonniers voient les ombres projetées par les objets qui se trouvent sur ce mur, et qui sont manipulées par d'autres personnes qui passent derrière.

Socrate dit à Glaucon que les prisonniers croient que ce qu'ils observent est le monde réel, sans se rendre compte qu'ils ne sont que les apparences des ombres de ces objets.

Plus tard, l'un des prisonniers parvient à se libérer de ses chaînes et commence à grimper. Il aperçoit la lumière du feu au-delà du mur, dont la lueur l'aveugle et le renvoie presque dans l'obscurité.

Peu à peu, l'homme libéré s'habitue à la lumière du feu et, avec difficulté, décide d'avancer. Socrate propose qu'il s'agisse d'un premier pas dans l'acquisition de la connaissance. Ensuite, l'homme sort, où il observe d'abord les reflets et les ombres des choses et des gens, pour ensuite les voir directement.

Enfin, l'homme observe les étoiles, la lune et le soleil. Socrate suggère que l'homme raisonne ici de manière à concevoir ce monde extérieur (le monde des idées) comme un monde supérieur. L'homme retourne ensuite partager cela avec les prisonniers de la grotte, car il sent qu'il doit les aider à s'élever vers le monde réel.

Lorsqu'il est ramené dans la grotte par les autres prisonniers, l'homme ne voit pas bien car il s'est habitué à la lumière extérieure. Les prisonniers pensent que le voyage lui a fait du mal et ne veulent pas le raccompagner. Platon, par l'intermédiaire de Socrate, affirme que ces prisonniers feraient tout ce qui est en leur pouvoir pour éviter ce voyage, allant même jusqu'à tuer quiconque oserait essayer de les libérer.

Analyse du mythe de la caverne de Platon

Le mythe de la caverne est une allégorie englobant plusieurs éléments qui constituent la théorie des idées de Platon et une analyse divisée en 3 dimensions :

- a dimension anthropologique (nature humaine) ;

- a dimension ontologique (de l'être) et épistémologique (de la connaissance) ;

- a dimension morale (évaluation de l'entreprise) et politique (manière de gouverner).

La théorie des idées de Platon repose sur deux concepts opposés :

- O monde sensible Ils sont multiples, corruptibles et changeants ;

- O monde intelligent l ou le le monde des idées Ils sont uniques, éternels et immuables.

Dimension anthropologique

Chez Platon, le corps et l'âme correspondent à deux dimensions différentes : d'une part, le corps est plongé dans le monde sensible, qui est corruptible et changeant, tandis que, d'autre part, l'âme est unie au monde des idées, qui est parfait et immuable.

Dans le mythe de la caverne, la dimension anthropologique renvoie à la condition de l'être humain et à son mode de connaissance. Cette dimension est représentée dans la nature du prisonnier et de son corps, dans sa relation avec la caverne (monde sensible), ainsi que dans le monde extérieur et la libération de son âme (monde des idées).

Voir également: Biographie et principaux ouvrages de l'activiste nord-américaine Angela DavisLes prisonniers sont une métaphore des personnes piégées par leurs perceptions et les images qui leur sont présentées. Les ombres représentent le monde physique qu'ils perçoivent et qu'ils croient être la vraie connaissance. Cependant, ce qu'ils observent à l'intérieur n'est rien d'autre qu'une connaissance subjective.

Lorsque l'un des prisonniers est libéré de ses chaînes et quitte la grotte, ce voyage représente son ascension vers le monde intelligible, où il acquiert la véritable connaissance.

Cela implique une libération morale et intellectuelle de l'âme des liens et des limites offerts par le monde sensible. Son ascension depuis l'intérieur de la caverne est une métaphore de sa transition de l'ignorance au monde des idées. Selon Platon, cette transition peut être réalisée par la pratique de la méthode dialectique.

De plus, cette ascension dans le monde des idées est une quête de la connaissance de soi dans le monde extérieur (comme l'exprime la phrase " se connaître soi-même ").

Dimension ontologique et épistémologique

La dimension ontologique se réfère à la nature de l'être et la dimension épistémologique se réfère à la nature, à l'origine et à la validité de la connaissance.

Chaque élément du mythe de la caverne symbolise un niveau d'être et de connaissance dans le dualisme ontologique et épistémologique de Platon. Précisément, l'allégorie des hommes enfermés dans une caverne (niveau inférieur) et de l'homme libéré à l'extérieur (niveau supérieur), fonctionne pour expliquer sa conception dualiste du monde.

Du niveau inférieur au niveau supérieur, nous avons :

| Dimension épistémologique | Dimension ontologique | |

|---|---|---|

| Monde sensible (à l'intérieur de la grotte) | Avis ( doxa ) :

| Tout ce qui est perçu comme "réel" dans la grotte n'est rien d'autre qu'une image ou un reflet :

|

| Le monde des idées (hors de la grotte) | La vraie connaissance ( épistémè ) :

| Ce sont tous les objets que le prisonnier libéré observe :

|

Ici, le mythe de la caverne de Platon nous montre les niveaux de l'ascension vers le monde intelligible ou l'ascension de l'Être.

Dimension morale et politique

Pour Platon, le monde des idées est le lieu où l'âme de l'homme trouve la connaissance. Une fois que le prisonnier libéré a été témoin du monde idéal en montant et en faisant l'expérience de l'extérieur de la caverne, il se sent obligé de partager ce qu'il a vécu. Ici, le soleil est une métaphore de l'idée du Bien, qui est l'idée la plus pure de toutes.

La caverne est la prison de l'apparence, du purement sensible, des reflets et des images, alors que le monde idéal et l'idée du Bien sont la vraie connaissance. Le prisonnier libéré, qui est maintenant comme le philosophe, ne peut pas continuer avec une connaissance basée sur l'opinion ( doxa ) dérivées des perceptions.

Le retour du prisonnier libéré est un exemple du philosophe qui aide les autres à atteindre la connaissance réelle. Il a vu directement le soleil (le Bien) et est comme un politicien préparé à être celui qui gouverne avec justice. La démocratie du peuple, chez Platon, est similaire à ce qui se passe dans la caverne, puisque les gens habitent un monde sensible et doivent être guidés par le philosophe-politicien ou le philosophe-roi.

L'accomplissement du destin de la libération nécessite une dialectique ou une philosophie, mais crée un conflit sur la moralité de cette situation. Le risque que prend le prisonnier libéré ressemble à la fin tragique de Socrate, condamné à mort par le tribunal athénien pour s'être rebellé contre la jeunesse athénienne et n'avoir pas respecté les dieux traditionnels. Est-il possible de mourir par devoir ?

Théorie de la connaissance et mythe de la caverne

Dans le travail La République Dans les chapitres VI et VII (avec l'analogie ou le simulacre de la ligne et l'allégorie de la caverne), Platon souligne que l'origine de la connaissance réelle provient des idées.

Cependant, le monde physique, visible ou sensible, est un monde de connaissance limitée, d'opinion. Le mythe de la caverne exprime la dualité sous-jacente entre la connaissance apparente (à l'intérieur de la caverne) et la connaissance pure et réelle (à l'extérieur de la caverne).

Cela se traduit par un dualisme épistémologique et ontologique :

- D'une part, la connaissance du monde des idées, composée de connaissances intellectuelles et discursives.

- D'autre part, la connaissance du monde sensible, qui est basée sur l'opinion, et qui est composée de conjectures et de croyances.

L'épistémologie de Platon (sa conception de la connaissance) est liée à son ontologie (l'être réel des choses), tout ce qui existe dans le monde physique étant une copie d'une idée immatérielle trouvée dans le monde des idées.

La vraie connaissance

Le monde des idées est un monde d'absolus qui sont immuables et qui sont l'essence des choses du monde physique. C'est par la raison que l'on peut accéder à cette connaissance.

Les connaissances liées au monde des idées sont vraies et les connaissances scientifiques ( épistémè ) sur ce qui est réel, et se compose de connaissances discursives ou Dianoia et les connaissances proprement intellectuelles ou noèse :

- La connaissance discursive ( Dianoia ) : elle est liée au raisonnement logique et mathématique, se représentant sous forme d'objets (par exemple, des figures géométriques).

- Connaissances intellectuelles ( noèse ) : se réfère à la raison, ses objets étant des idées, de nature immuable et introuvables dans le monde sensible. Cette connaissance a pour objet ultime l'idée du Bien.

À l'extérieur de la caverne, le prisonnier libéré observe les reflets des choses, que Platon utilise comme métaphore de la connaissance mathématique ou discursive.

La connaissance proprement dite, qui est celle des idées, avec l'idée du Bien comme la plus importante, s'obtient par l'usage de la raison. L'âme y a accès par la mémoire, puisqu'elle a fait partie à un moment donné de ce monde des idées.

Connaissances sensibles

Par rapport au monde sensible, il s'agit d'un monde en perpétuel changement, ce qui l'empêche d'être la source d'une connaissance au sens universel.

Le monde sensible offre un type de connaissance basé sur des objets physiques, des images et des apparences, ce qui en fait une connaissance individuelle, dans laquelle les objets visibles n'offrent qu'une compréhension de la réalité basée sur l'opinion ou le jugement. doxa Il s'agit donc d'une connaissance subjective.

Platon considère que ce type de connaissance se divise en deux parties : la conjecture ou l'hypothèse. eikasía et la croyance ou la pistis .

La conjecture ( eikasía ) est basée sur l'imagination et la supposition, ayant pour objet des images de qualité éphémère, et est présente dans la réalité visible.

Par exemple, dans le mythe de la caverne, Platon suggère que les reflets et les ombres, ainsi que d'autres types d'images, offrent une connaissance immédiate qui façonne notre perspective et nos croyances sur le monde. Cependant, cette connaissance est éphémère et ne se réfère pas à l'essence des choses.

Dans le cas de la croyance ( pistis De plus, sa nature est transitoire (ses objets sont changeants et corruptibles), même si elle n'est pas aussi éphémère que dans le cas de la conjecture.

Ici, les objets expérimentés, comme le corps lui-même, sont des objets physiques et corruptibles.

Le mythe de la grotte et l'éducation

Le mythe de la caverne nous permet d'explorer la vision de Platon sur la connaissance et l'éducation.

Étant donné que la connaissance réelle est différente de la connaissance du monde apparent et que l'ascension vers le monde des idées permet également au philosophe de voir le vrai, Platon suppose que l'éducation de ceux qui restent dans la caverne est de sa responsabilité.

Dans le mythe de la caverne, le prisonnier qui monte vers le monde extérieur passe de l'obscurité à la lumière, de l'ignorance à la connaissance. Les prisonniers qui restent à l'intérieur sont une métaphore de la condition de l'homme dans la société.

Le film Matrix : résumé, analyse et explication Lire la suiteC'est fondamental chez Platon et dans cette allégorie, le fait que l'homme commence sa vie dans la caverne comme symbole d'un monde d'apparences. L'éducation, pour ce philosophe, ne consiste pas à découvrir ou à fournir des connaissances, mais à cheminer vers elles. L'apprentissage est difficile, car il faut abandonner les hypothèses que l'on avait auparavant, en demeurant dans l'ombre de la caverne, pour avoir une idée de ce que l'on peut faire.la pensée critique.

Connaissance et apprentissage

Chez Platon, la connaissance est liée à l'accès au monde des idées. L'âme sait déjà, car il n'y a pas de connaissance qui parte du néant. Selon lui, il y a plusieurs façons d'acquérir la connaissance.

Tout d'abord, par la réminiscence (souvenir) des vies antérieures. Pour Platon, l'âme humaine transcende, du monde des idées au monde physique. Les âmes migrent, et l'âme humaine sait déjà ce qu'elle était dans le monde des idées.

Deuxièmement, la méthode propre pour accéder à la connaissance est celle de la dialectique. La connaissance étant une connaissance des essences, la dialectique permet d'accéder à ce qui était déjà connu (réminiscence) et qui provient du monde des idées.

Socrate, tel qu'il est exposé dans les dialogues de Platon (par exemple, dans les Theetetho ), utilise l'ironie et la maïeutique comme des exercices pour aider une personne à atteindre la connaissance.

L'ironie consiste à poser des questions pour mettre en évidence le manque de connaissances d'une personne qui croit savoir quelque chose sur un sujet donné et qui s'aperçoit par la suite que ce n'est pas le cas. Je sais seulement que je ne sais rien ".

La maïeutique consiste à aider à accoucher, comme le ferait une sage-femme. Mais chez Socrate, il s'agit d'aider un disciple à atteindre la connaissance qu'il a déjà en lui. L'âme étant immortelle et possédant la connaissance, se souvenir est une manière de connaître.

La façon dont Socrate utilisait l'ironie et la maïeutique était une forme de dialectique basée sur des questions : il interrogeait une personne sur un sujet, discutait sa réponse, posait de nouvelles questions et parvenait à une définition plus claire de ce sujet.

Le thème du mythe de la caverne dans la littérature et le cinéma

Le thème de l'auto-illusion a été exploré dans de nombreuses œuvres littéraires et cinématographiques tout au long de l'histoire, en particulier au cours des dernières décennies :

- Le livre Le meilleur des mondes d'Aldous Huxley.

- Le film Ils vivent (Ils vivent), de John Carpenter.

- Le film La cité des ombres (Dark City), d'Alex Proyas.

- Le film "Abre Los Ojos", d'Alejandro Amenábar.

- Le film Le Truman Show (The Truman Show), de Peter Weir.

- Le premier film de la trilogie Matrice de Lana et Lily Wachowsky.

- Le livre La grotte de José Saramago.

Comment relier les L'allégorie de la caverne avec le monde d'aujourd'hui ?

Ce dialogue proposé par Platon est vraiment très ancien, puisqu'il a été écrit environ 400 ans avant la naissance du Christ. Malgré cela, il nous apporte des concepts précieux pour comprendre le comportement et les aspirations des êtres humains jusqu'à aujourd'hui.

On peut établir un parallèle entre cette allégorie et la réalité d'aujourd'hui en ce qui concerne, par exemple, le désir d'acquérir des biens de consommation, croyant ainsi pouvoir combler un vide existentiel.

Les maîtres de la grotte peuvent aujourd'hui symboliser les hommes politiques et les grands hommes d'affaires, propriétaires de véritables fortunes qu'ils conquièrent en manipulant les gens et en vendant des produits et encore des produits. En suivant ce raisonnement, il est possible de relier la publicité et les modes aux ombres projetées dans la grotte.

La recherche de la connaissance reste donc essentielle pour qu'un jour l'être humain accède à la vérité et à la libération.

Qui était Platon ?

Platon est considéré comme l'un des plus grands noms de la philosophie occidentale classique. Il a probablement vécu entre 427 et 347 avant J.-C. et était un disciple de Socrate, un autre grand philosophe.

Ses idées se fondent sur l'idée que la vie sensorielle et matérielle est illusoire et que la vérité réside dans la recherche de la vérité et de la raison, qui mènent à la connaissance.

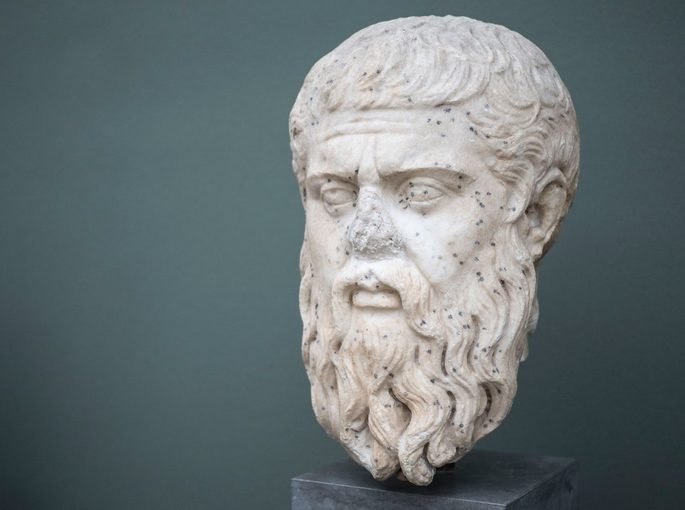

Sculpture grecque représentant le philosophe Platon

De son vrai nom Aristocle, issu d'une famille aisée d'Athènes, le penseur a reçu le surnom de Platon en raison de son physique, le mot signifiant "large d'épaules".

À l'âge de 40 ans, il conçoit une école du savoir, qu'il nomme l'Académie. Divers penseurs s'y retrouvent.

À partir de ses enseignements et de ses réflexions avec Socrate, il a développé ses propres théories. De plus, il a écrit plusieurs textes qui reprennent les dialogues avec Socrate, ce qui a permis au monde de connaître la pensée de son maître.

Platon a vécu longtemps par rapport à son époque, puisqu'il est mort en 347 av. J.-C., à l'âge de 80 ans.