Table des matières

La Vénus de Milo est une statue de la Grèce antique, soupçonnée d'être l'œuvre d'Alexandre d'Antioche, découverte en 1820 sur l'île de Milo, transportée en France et exposée au musée du Louvre, où elle se trouve encore aujourd'hui.

La sculpture est entourée de mystère et il existe plusieurs versions de sa découverte, basées sur des sources peu fiables.

Bien que la vérité n'ait jamais été établie, l'image de la " déesse sans bras "est devenue l'une des œuvres les plus médiatisées, les plus reproduites et les plus reconnues de l'histoire de l'art.

Devenue "célébrité instantanée" par le gouvernement français depuis sa découverte, la Vénus de Milo continue de susciter l'attention et la curiosité du public qui visite le Louvre.

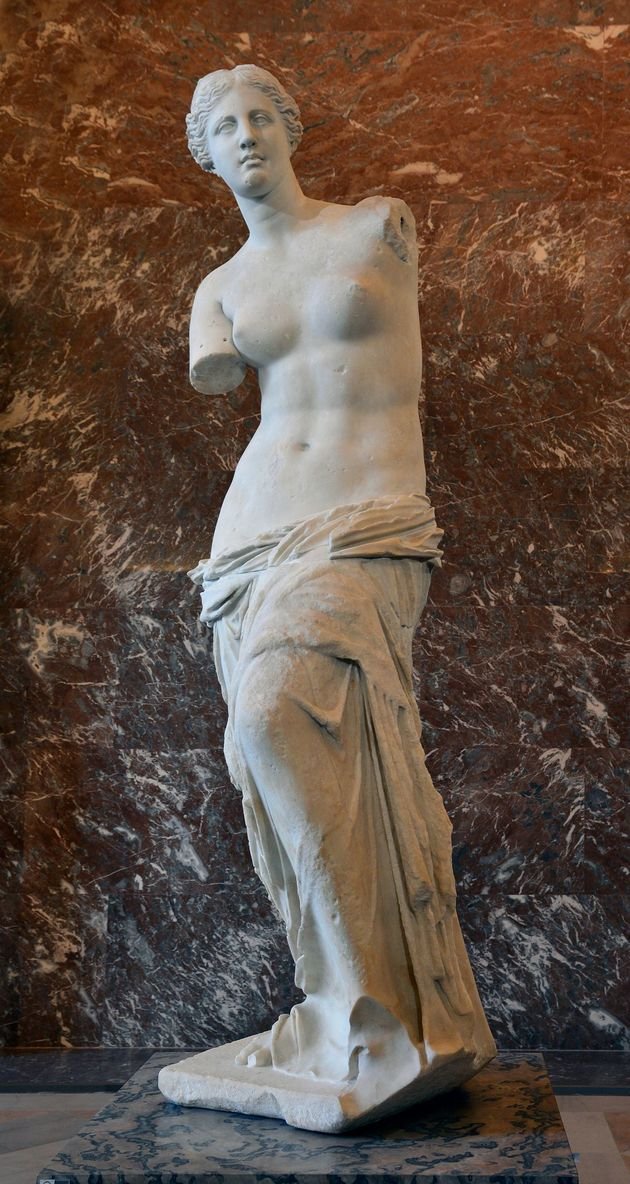

Vénus de Milo exposée au musée du Louvre, vue de face.

Analyse du travail

Composition

Avec 2,02 mètres de haut la statue est composée de deux grands morceaux de marbre provenant de Paros L'image de la femme est séparée par la taille.

Réunies par des pinces en fer, les statues comportaient des parties plus petites sculptées séparément, comme les bras et les pieds, une technique artistique courante à l'époque néoclassique qui permettait de situer l'œuvre dans le temps.

De plus, en raison de sa taille, très inhabituelle pour une femme de l'époque, on a rapidement pensé qu'elle représentait une figure divine, d'une puissance et d'une stature supérieures à celles d'un humain ordinaire.

Voir également: Cubisme : comprendre les détails du mouvement artistiquePosture du corps

Le corps tordu et la position sinueuse accentuent ses courbes naturelles, marquant sa taille et ses hanches.

On pense que l'auteur de l'œuvre rendait hommage à la déesse de l'Amour, Aphrodite connue et vénérée pour sa féminité et sa sensualité.

Avec la partie supérieure de son corps dévêtue, révélant ses épaules, ses seins et son ventre, la déesse est humanisée, représentée dans une scène de la vie quotidienne. Comme elle ne porte qu'un tissu enroulé autour de sa taille, beaucoup soutiennent que Vénus entre ou sort du bain.

Vêtements

L'artiste a ainsi opposé la délicatesse du corps féminin au poids de la cape, créant des textures opposées.

Pour reproduire la texture de la cape, il a sculpté plusieurs plis dans le marbre, comme dans un tissu, en jouant avec les ombres et les lumières.

Selon certaines interprétations, la position de la déesse, avec son corps tordu, était destinée à retenir le manteau qui glissait.

Visage

Représenter l'idéal de beauté et la tradition classique Son expression énigmatique et son regard distant restent impossibles à déchiffrer.

Comme d'autres œuvres qui ont marqué l'histoire de l'art, l'expression mystérieuse de Vénus et la douceur de ses traits ont conquis les admirateurs à travers les âges.

Ses cheveux, longs et séparés au milieu, sont épinglés, mais révèlent la texture ondulée, recréée dans le marbre par le sculpteur.

Éléments perdus

Bien qu'il lui manque également un pied gauche, l'absence qui ressort le plus de la statue, et celle qui l'a immortalisée, est la absence de bras .

C'est peut-être parce qu'il s'agit d'un trait si frappant que plusieurs légendes cherchent à deviner ce que portait la déesse et comment elle a perdu ses membres.

Certaines sources racontent qu'en même temps que Vénus, on a également trouvé une main tenant une pomme L'élément semble avoir un sens dans la statue, puisque la déesse était parfois représentée avec le fruit, qu'elle avait reçu de Pâris lorsqu'il l'avait élue la plus belle des divinités.

Bien que la théorie de la "pomme de discorde" ait été pertinente, "Milo" signifie "pomme" en grec et pourrait être une référence à l'endroit où la statue a été fabriquée.

Signification de l'œuvre

Représentant Aphrodite, l'une des déesses les plus importantes et les plus vénérées de l'Antiquité classique, la Vénus de Milo symbolise l'idéal de beauté visage et le corps de l'époque.

Il s'agit de l'une des rares œuvres originales de l'Antiquité parvenues jusqu'à nous, son imperfection mutilée contraste avec la précision de l'exécution du sculpteur.

Selon certains experts, outre la propagande faite par le gouvernement français pour promouvoir l'œuvre, sa notoriété serait également due au fait qu'il s'agit d'une pièce unique.

Par la position de son corps et les ondulations de son manteau et de ses cheveux, la femme semble être en mouvement vue sous tous les angles.

Historique de l'œuvre

Découverte

Selon la version la plus répandue, la découverte a eu lieu en avril 1820 , sur l'île de Milo Certaines sources affirment qu'il s'agissait du paysan Yorgos Kentrotas qui a trouvé la statue alors qu'il cherchait des pierres pour construire un mur.

Un marin français présent sur les lieux aurait vu la pièce et reconnu sa valeur historique et artistique, achetant la Vénus aux indigènes.

La statue a été transportée en France et offerte au roi Louis XVIII. Elle a ensuite été exposée au musée du Louvre et a fait l'objet d'une grande promotion auprès du public.

Contexte historique en France

Au cours de cette période, le pays a été contraint de restituer des œuvres d'art pillées pendant le règne de Napoléon (notamment une Vénus de Médicis italienne). La Vénus de Milo est ainsi devenue une source de fierté nationale, augmentant le patrimoine artistique de la France et son image de marque. statut .

La nécessité de présenter la Vénus de Milo comme une œuvre d'art de la plus haute valeur, afin de donner du prestige au peuple français lui-même, a grandement compliqué le processus d'identification de l'œuvre.

Processus d'identification

La paternité de la statue et la date de sa création ont suscité de nombreuses controverses, bien que le temps nous ait permis de tirer quelques conclusions. a été identifiée comme appartenant à la période classique la plus prestigieuse de l'époque (480 av. J.-C. - 400 av. J.-C.). Sa paternité a été attribuée à l'illustre artiste Praxíteles .

Cependant, il y a des indications que la aurait été réalisée par un artiste bien moins ancien et respecté : Alexandre d'Antioche Le gouvernement français ne voulait pas que l'œuvre soit néoclassique, période considérée comme décadente dans l'art grec.

Par la suite, le musée a dû reconnaître l'erreur d'identification, car plusieurs experts ont attesté que l'œuvre était plus tardive et qu'elle avait peut-être été réalisée par Alexandre d'Antioche.

En fait, certains études souligner qu'il a été conçu entre 190 et 100 ans avant Jésus-Christ. Selon les experts, cela peut être conclu à partir des techniques appliquées, ainsi que de la posture de la femme et de sa tenue vestimentaire.

Curiosités sur la Vénus de Milo

Qu'est-il arrivé à vos bras ?

La question suscite une telle curiosité qu'elle a donné lieu à plusieurs études. Une légende veut que les bras de la statue aient été arrachés lors d'une bataille entre marins et indigènes pour décider qui l'obtiendrait. Cette histoire est cependant fausse.

L'hypothèse la plus consensuelle est qu'elle a déjà été trouvée sans les membres , qui se seraient dégradés et perdus au fil du temps.

Ornementation

Bien qu'ils aient disparu, nous savons que Vénus portait des ornements métalliques (boucles d'oreilles, bracelet, diadème), ce que nous pouvons vérifier par l'existence de trous où s'insèrent les pièces.

On pense également que la statue avait plus d'accessoires et qu'elle a été peinte à l'époque de sa création, sans qu'aucune trace n'ait été conservée pour le prouver.

Finition

La finition de la statue n'est pas toujours la même, plus raffinée à l'avant et moins à l'arrière. Cette pratique était largement utilisée pour les statues destinées à être placées dans des niches.

Pas une Vénus

Malgré le nom sous lequel elle a été éternisée, la statue n'est pas une Vénus : puisqu'elle rendrait hommage à la déesse grecque, ce serait une Aphrodite, nom donné à la déesse de l'amour.

Certaines théories suggèrent qu'il représente Amphitrite, épouse de Poséidon, qui était vénérée sur l'île de Milo.

Voir également: Top 10 des œuvres de Frida Kahlo (et leur signification)Concours pour trouver le double de Vénus

Considérée comme le prototype de la beauté classique, la Vénus de Milo est restée synonyme de charme féminin. Aux États-Unis, en 1916, les universités de Wellesley e Swarthmore ont organisé un concours pour trouver le sosie de la Vénus de Milo parmi leurs élèves.

La Grèce veut récupérer Venus

Acquise par la France peu après sa découverte, l'une des œuvres les plus emblématiques de la culture grecque n'a jamais regagné son pays d'origine. La Grèce revendique son droit à l'œuvre dont elle a été privée pendant si longtemps et demande que la statue lui soit restituée d'ici 2020.

Représentations de la Vénus de Milo

Malgré les débats et les controverses, l'œuvre a continué d'être appréciée par le public et les critiques. La Vénus de Milo est devenue une icône de la culture occidentale, copiée, reproduite et réinventée sous diverses formes, jusqu'à aujourd'hui.

Quelques exemples de réinterprétations de la Vénus de Milo :

Salvador Dali, Vénus de Milo avec tiroirs (1964).

René Magritte, Quand l'heure sonnera (1964-65).

Bernardo Bertolucci, Les rêveurs, (2003).