Inhaltsverzeichnis

Die Chronik Ich weiß, aber ich sollte nicht veröffentlicht von Marina Colasanti (1937) im Jornal do Brasil im Jahr 1972, fesselt uns bis heute.

Sie erinnert uns daran, wie wir unser Leben oft leer werden lassen und uns in einer sich wiederholenden und sterilen Routine einrichten, die es uns nicht erlaubt, die Schönheit um uns herum zu bewundern.

Ich weiß, aber ich sollte nicht - Volltext

Ich weiß, man gewöhnt sich daran, aber das sollte man nicht.

Man gewöhnt sich daran, in Hinterhofwohnungen zu leben und außer den Fenstern rundherum keine Aussicht zu haben. Und weil man keine Aussicht hat, gewöhnt man sich bald daran, nicht nach draußen zu schauen. Und weil man nicht nach draußen schaut, gewöhnt man sich bald daran, die Vorhänge gar nicht zu öffnen. Und weil man die Vorhänge nicht öffnet, gewöhnt man sich bald daran, das Licht früher einzuschalten. Und wenn man sich daran gewöhnt, vergisst man die Sonne, vergisst man die Luft,die Weite vergessen.

Wir gewöhnen uns daran, morgens erschrocken aufzuwachen, weil es Zeit ist. Wir gewöhnen uns daran, eilig zu frühstücken, weil wir spät dran sind. Wir gewöhnen uns daran, im Bus die Zeitung zu lesen, weil wir die Fahrtzeit nicht verpassen dürfen. Wir gewöhnen uns daran, ein Sandwich zu essen, weil wir nicht zu Mittag essen können. Wir kommen von der Arbeit, weil es schon dunkel ist. Wir gewöhnen uns daran, im Bus zu dösen, weil wir müde sind. Wir gehen früh ins Bett und schlafen tief, ohne den Tag erlebt zu haben.

Man gewöhnt sich daran, die Zeitung aufzuschlagen und über den Krieg zu lesen. Und wenn man den Krieg akzeptiert, akzeptiert man die Toten und dass es Zahlen für die Toten gibt. Und wenn man die Zahlen akzeptiert, akzeptiert man, dass man nicht an die Friedensverhandlungen glaubt. Und wenn man nicht an die Friedensverhandlungen glaubt, akzeptiert man, dass man jeden Tag über den Krieg, die Zahlen und die lange Dauer liest.

Man gewöhnt sich daran, den ganzen Tag zu warten und am Telefon zu hören: Ich kann heute nicht kommen. Man gewöhnt sich daran, Leute anzulächeln, ohne ein Lächeln zurückzubekommen. Man gewöhnt sich daran, ignoriert zu werden, obwohl man sich so sehr wünscht, gesehen zu werden.

Man gewöhnt sich daran, für alles, was man will und braucht, zu bezahlen. Und sich abzumühen, das Geld dafür zu verdienen. Und weniger zu verdienen, als man braucht. Und in der Schlange zu stehen, um zu bezahlen. Und mehr zu bezahlen, als die Dinge wert sind. Und zu wissen, dass man jedes Mal mehr bezahlt. Und sich nach mehr Arbeit umzusehen, um mehr Geld zu verdienen, damit man in der Schlange etwas zu bezahlen hat.

Wir haben uns daran gewöhnt, durch die Straßen zu gehen und Plakate zu sehen, Zeitschriften aufzuschlagen und Werbung zu sehen, den Fernseher einzuschalten und Werbung zu sehen, ins Kino zu gehen und Werbung zu schlucken, gedrängt, geführt, verwirrt und in den endlosen Katarakt von Produkten geworfen zu werden.

Wir gewöhnen uns an die Umweltverschmutzung, an geschlossene klimatisierte Räume mit Zigarettengeruch, an künstliches Licht mit leichtem Zittern, an den Schock, den unsere Augen vom natürlichen Licht bekommen, an die Bakterien im Trinkwasser, an die Verschmutzung des Meerwassers, an das langsame Sterben der Flüsse. Wir gewöhnen uns daran, keine Vögel zu hören, keinen Hahn in der Morgendämmerung zu haben, die Hydrophobie der Hunde zu fürchten, kein Obst vom Baum zu pflücken, annicht einmal eine Pflanze zu haben.

Wir gewöhnen uns an zu viele Dinge, um nicht zu leiden. In kleinen Dosen, um nicht aufzufallen, halten wir einen Schmerz hier, einen Groll dort, eine Revolte dort fern. Wenn das Kino voll ist, sitzen wir in der ersten Reihe und verrenken uns ein wenig den Hals. Wenn der Strand verseucht ist, machen wir uns nur die Füße nass und schwitzen den Rest unseres Körpers. Wenn die Arbeit hart ist, trösten wir uns mit dem Gedanken an das Ende derUnd wenn am Wochenende nicht viel zu tun ist, gehen wir früh ins Bett und sind trotzdem zufrieden, weil wir immer erst spät ins Bett kommen.

Wir gewöhnen uns daran, um uns nicht an den Unebenheiten zu kratzen, um unsere Haut zu schonen. Wir gewöhnen uns daran, um Wunden und Blutungen zu vermeiden, um Messern und Bajonetten auszuweichen, um unsere Brust zu schonen. Wir gewöhnen uns daran, um unser Leben zu schonen, das sich nach und nach abnutzt, und das, abgenutzt durch so viel Gewöhnung, sich verliert.

Analyse von Ich weiß, aber ich sollte nicht

Die Chronik von Marina Colasanti lädt den Leser dazu ein über die Konsumgesellschaft nachzudenken darüber, wie wir mit den Ungerechtigkeiten in der Welt umgehen, und über die Schnelligkeit der Zeit, in der wir leben, die uns zwingt, vorwärts zu gehen, ohne zu würdigen, was um uns herum ist.

Im Laufe der Abschnitte werden wir feststellen, wie wir uns an ungünstige Situationen gewöhnen und ab einem bestimmten Zeitpunkt beginnen, uns zu auf Automatik arbeiten Der Erzähler gibt Beispiele für kleine progressive Zugeständnisse die wir tun, bis wir uns schließlich in einer Situation der Traurigkeit und Sterilität befinden, ohne es überhaupt zu merken.

Marinas Schreiben stellt uns auch vor eine wichtige Frage: Sind wir die, die wir wirklich sind, oder sind wir das, was von uns erwartet wird?

Die Gefahr der Routine

Der Erzähler von Ich weiß, aber ich sollte nicht schildert Umstände, die ganz alltäglich sind und mit denen wir alle können wir leicht nachvollziehen .

Wir entdecken, dass wir apathisch sind: ohne Reaktion, ohne Identität, ohne Einfühlungsvermögen in den anderen, ohne Überraschung, ohne Euphorie. Wir werden nur Zuschauer unseres eigenen Lebens anstatt das maximale Potenzial aus ihm herauszuholen.

Marinas Text spricht uns besonders an, denn er handelt von einem gestressten und hektischen Leben in einem städtischen Zentrum, in dem wir Tag für Tag eine Reihe von Situationen erleben, die von Konformismus und die Unterkunft .

Um ein Leben zu führen, von dem wir glauben, dass wir es führen sollten, verzichten wir auf eine Reihe von Erfahrungen, die uns Freude bereiten und uns ein besonderes Gefühl geben würden.

Der Text von Marina Colasanti kann als gelungene Mahnung gelesen werden, sich niemals in eine leere Routine fallen zu lassen.

Über das Schreibformat

Unter Ich weiß, aber nein sollte der Erzähler verwendet polysyndetisch eine Redewendung, die bei der emphatischen Wiederholung von Konnektiven auftritt.

Das Ziel dieses Mittels ist es, die Aussagekraft der Botschaft zu verstärken: Die Wiederholung derselben Satzstruktur lässt uns das angesprochene Thema in Erinnerung rufen und das gleiche Symptom der Erschöpfung spüren, das wir in unserem täglichen Leben erleben.

Anhören Ich weiß, aber ich sollte nicht

Die Chronik von Marina Colasanti wurde von Antônio Abujamra vorgetragen und ist in voller Länge online verfügbar:

Man gewöhnt sich daran...Über die Veröffentlichung von Ich weiß, aber ich sollte nicht

Die Chronik Ich weiß, aber ich sollte nicht wurde zum ersten Mal in den 1970er Jahren (genauer gesagt 1972) im Jornal do Brasil veröffentlicht und später in einem Buch verewigt.

Ich weiß, aber ich sollte nicht wurde mit anderen Chroniken desselben Autors zu den unterschiedlichsten Themen zusammengeführt und 1995 erstmals in Buchform im Verlag Rocco veröffentlicht. 1997 erhielt die Publikation einen Jabuti-Preis.

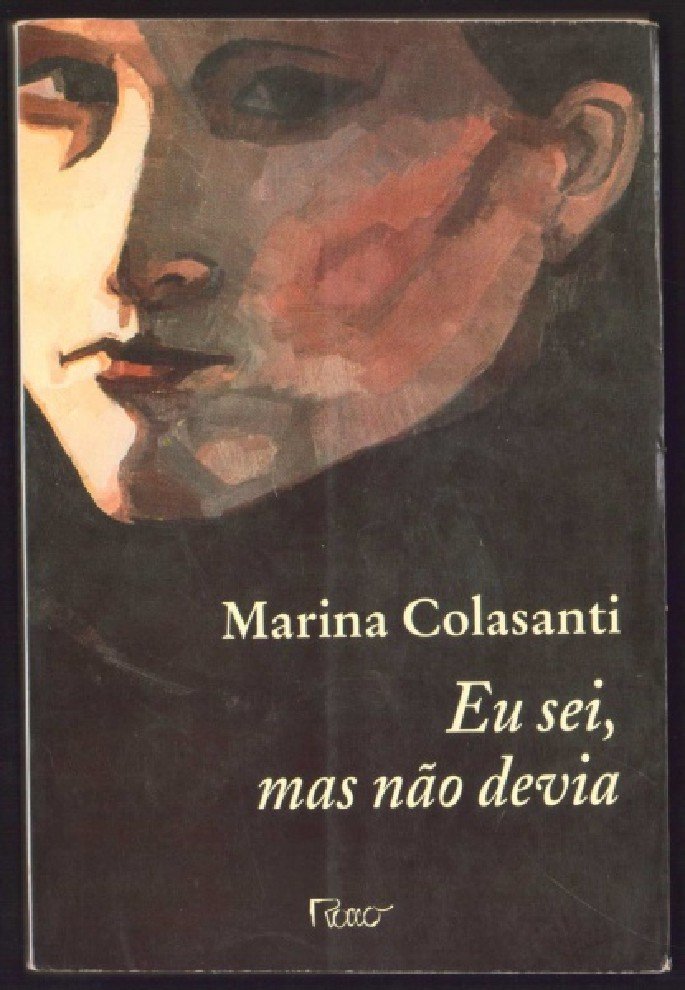

Umschlag der ersten Ausgabe des Buches Ich weiß, aber ich sollte nicht

Die Sammlung, die 192 Seiten umfasst, trägt den Titel der berühmtesten Chronik von Marina Colasanti - Ich weiß, aber ich sollte es nicht tun.

Biografie Marina Colasanti

Die Autorin Marina Colasanti wurde 1937 in Asmara (Hauptstadt von Eritrea) geboren. 1948 zog sie mit ihrer Familie nach Brasilien und ließ sich in Rio de Janeiro nieder.

Nach ihrem Abschluss in plastischer Kunst begann sie als Journalistin für das Jornal do Brasil zu arbeiten, war aber auch als Übersetzerin und Publizistin tätig und wirkte an einer Reihe von Kulturprogrammen für das Fernsehen mit.

1968 veröffentlichte er sein erstes Buch und schreibt seither ununterbrochen in den verschiedensten Genres: Kurzgeschichten, Chroniken, Gedichte, Kinderliteratur, Essays. Viele seiner Werke wurden in andere Sprachen übersetzt.

Marina wurde von den Kritikern gefeiert und erhielt zahlreiche Auszeichnungen, darunter den Jabuti, den APCA-Kritikerpreis und den Preis der Nationalbibliothek.

Siehe auch: Die verlorene Tochter: Analyse und Interpretation des FilmsDie Schriftstellerin ist mit ihrem Schriftstellerkollegen Affonso Romano de Sant'Anna verheiratet. Das Paar hat zwei Töchter (Fabiana und Alessandra).

Siehe auch: Bacurau: Analyse des Films von Kleber Mendonça Filho und Juliano Dornelles