Table of contents

顺其自然 这是披头士乐队最著名的民谣之一,1970年在同名专辑中发行。 由保罗-麦卡特尼创作,约翰-列侬参与作曲,乍一看似乎有一个宗教主题,但实际上是关于保罗生活中的一段插曲。 然而,其信息在过去几十年中一直激励着世界。

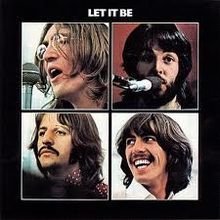

专辑《顺其自然》(1970)的封面。

音乐和视频《顺其自然》。

原歌词

顺其自然

当我发现自己处于困境的时候

圣母玛利亚来找我

谈到智慧的话语,让它成为

在我黑暗的时候

她就站在我面前

谈到智慧的话语,让它成为

哦,顺其自然,顺其自然,顺其自然,顺其自然。

智慧的低语,让它成为

而当伤心的人

生活在这个世界上同意

将会有一个答案,让它成为

因为虽然他们可能会被分开

他们仍有机会看到

将会有一个答案,让它成为

哦,顺其自然,顺其自然,顺其自然,顺其自然。

将会有一个答案,让它成为

哦,顺其自然,顺其自然,顺其自然,顺其自然。

智慧的低语,让它成为

哦,顺其自然,顺其自然,顺其自然,顺其自然。

智慧的低语,让它成为

而当夜幕降临,阴云密布

仍有一束光照耀着我

闪耀到明天,让它成为

我在音乐声中醒来

圣母玛利亚来找我

谈到智慧的话语,让它成为

哦,顺其自然,顺其自然,顺其自然,顺其自然。

将会有一个答案,让它成为

哦,让它成为

你会不会让它发生,让它发生,让它发生

智慧的低语,让它成为

音乐翻译和分析

音乐最能吸引听众注意力的特点是重复。 主题的结构本身表明,它产生于灵感和情感的瞬间,在这个过程中,抒情主体需要再现并大声重复一个想法或思想。

甚至在我们开始分析歌词之前,我们就可以看到,主题中有一种平静的感觉,仿佛唱歌的声音在试图安慰听众。

标题

"顺其自然 "的表达方式在葡萄牙语中可以翻译为 "deixe estar"、"deixe acontecer",或者在巴西的表达中,"deixe rolar"。

这个标题本身就传达了一种超脱的理念,即面对生活中的事件要接受、

第1节

当我发现自己处于困难时期时

圣母玛利亚到我这里来

谈到智慧的话语,让它成为

而在我黑暗的时候

她就站在我面前

谈到智慧的话语,让它成为

根据他在各种采访中的陈述,保罗在做了一个关于他母亲玛丽-麦卡特尼的梦之后写了这首歌,他的母亲在十年前去世了。 虽然这位歌手不知道这些是否真的是他母亲在梦中说的话,但她的建议的核心是:"顺其自然"。

保罗(左)的肖像,与他的母亲和兄弟迈克尔。

歌曲一开始,母亲的形象 "玛丽亚 "就走近这个陷入困境的抒情主体,试图让他平静下来。 我们不知道这是否是一个梦,一段记忆,或者只是他的想象力,在最困难的场合寻求记住母亲的话。

在更广泛的解读中,脱离了个人背景,这可以理解为圣母玛利亚的表现,根据天主教的说法,圣母玛利亚天生就是一个母性和虔诚的形象。

在这里,马利亚代表了保罗的母亲,但也代表了所有的母亲,她们在危难时刻出现,用 "智慧之言 "安慰和建议她们的孩子。

合唱

顺其自然吧,顺其自然吧

顺其自然吧,顺其自然吧

智慧的低语,让它成为

反问句再现了母亲的忠告,用动词 "说 "代替了 "耳语",从而传达了更大的亲近感、亲切感和安慰感。 重复的声音就像咒语,一种祈祷或催眠曲。

这时的教导是要放手,要有耐心,面对一切扰乱我们的事情要保持冷静。 面对伤害他或失去控制的环境,当事人想起了母亲的忠告,试图说服自己,让自己冷静下来。

第2节

而当心碎的人

生活在这个世界上同意

将会有一个答案,让它成为

因为虽然他们可能是分开的

他们会看到,仍然有机会

将会有一个答案,让它成为

这里的翻译提供了一些解释的可能性。 在原文中,'分离'可能是指'分离'的人,被孤立的人,或者像主题一样,哀悼已经离开的人。

在这个以战争和国际冲突以及反主流文化为标志的时代里 嬉皮士 在这个意义上,在第二节中,他们留下了对未来的希望的信息。

根据该主题,当每个人都学会了宽容,当他们知道如何接受事物的本来面目时,就会有一个答案,一个解决方案:接受生活带来的一切的宁静。

这个信息也可能是针对披头士自己的狂热粉丝的,他们很快就会因为这个团体的解散而受到影响,但却不得不遵守他们的决定。

另见卡洛斯-德拉蒙德-德-安德拉德的32首最佳诗歌分析 查尔斯-布考斯基的15首最佳诗歌,翻译和分析 《爱丽丝梦游仙境》:该书的摘要和分析 18首反对巴西军事独裁的著名歌曲保罗打算把他母亲的话的智慧传给别人,相信这些和平主义的教义有能力改变世界。 在原始录音中,"会有答案 "被 "不再有悲伤 "所取代,加强了这种改变的可能性和力量。 在这段话中,"让它发生 "也可以理解为 "让它发生",让这个时刻足够了。

第3节

而当夜幕降临,阴云密布

仍有一束光在我心中闪耀

闪耀到天亮,让它成为

我在音乐声中醒来

圣母玛利亚到我这里来

说到智慧的话语,让它成为

最后一节以 "大雾之夜 "开始,这是一个怀旧的环境,暗示着孤独、悲伤或绝望。 这场大雾也可以比喻主体的混乱心态和他的精神状态。

黑暗被下一节反击,在这节中,光作为信仰和力量的象征出现。 发光的存在 "照耀到明天":也就是说,直到太阳回来,直到幸福的日子回来,他紧紧抓住他内心的光,他的希望。

在这些特定的诗句中,"顺其自然 "可以解释为 "让它过去 "或 "继续前进"。 通过 "我在音乐声中醒来 "的诗句,我们被提醒,生活会转变,变得更好。 清晨的声音代表了一个新的开始,一个有灵感和热情的新的一天的想法。

有些解释认为,歌手的母亲在梦中出现,安慰他,因为乐队即将分离,因此提到了这首歌。 按照这种思路,保罗想向他的崇拜者传达,披头士成员将继续创造和追求他们的个人事业。

音乐的含义

这首歌的信息似乎太简单了,仅限于两个词:顺其自然。 然而,它们概括了一种生活的姿态,一种面对挫折和我们无法控制的一切的方式。

这首歌首先是一个关于耐心、乐观和希望的课程。 保罗在他母亲的声音中放入了他需要听到的舒缓的话语,以便平静地承受命运的苦难。

母亲的出现,在主体最需要她的时候,让人想起永恒的结合,母亲和孩子之间牢不可破的联系,一种比死亡本身更强大的爱。

与天使的幻象相似,玛丽的记忆建议他不要对问题太过担心,也不要对悲伤的事情想得太多,因为生命是在不断地转变中。

有必要学习和锻炼平静、宽容、内在和平和宽恕,保持对更好日子的信心。 该主题将这一教导作为咒语重复,试图将其内化并传递给其他人。

面对失败或孤独和悲伤的情节,披头士乐队在这首歌中留下的建议是:忘记它,让事情发生,生活继续,顺其自然。

历史背景

这首歌的制作和发行时期(1969年和1970年)是一个以众多政治冲突为标志的时代,也是各种社会变革的舞台。 这是一个保守心理和以自由为旗帜的新文化潮流之间的巨大对抗时期。

战争和暴力冲突

越南士兵的肖像,头盔上写着 "战争是地狱",作者是霍斯特-法斯。

在1968年,也就是这首歌创作的前一年,美国的 爱尔兰内战 这是由天主教徒和新教徒之间的宗教分歧引起的。

A 冷战 自1945年以来,美国和苏联之间通过间接冲突一直在进行,其中包括 越南战争 (1955 a 1975),

南北越之间的战斗实际上是苏联及其共产主义盟国与美国、南朝鲜和反共产主义国家之间的战斗。 美国政府以政治利益的名义,将其年轻士兵送上了战场。

See_also: 23部值得在Netflix上观看的优秀舞蹈电影反叛文化和民权

在公民权利和少数民族权利方面,这也是一个极具革命性的时期。 马丁-路德-金和黑豹组织要求结束对黑人的歧视的言论,引起LGBT斗争的石墙暴动,以及女权主义游行和对妇女的保护开始获得越来越多的关注。

带有 "爱,不是战争 "字样的和平主义抗议海报。

See_also: 普罗米修斯神话:历史和含义在年轻人中,范式的转变是显而易见的,他们受到了下列因素的影响 嬉皮士反叛文化的 "和平与爱 "理想 拒绝参战,并为撤军提出抗议。

面对他们那个时代的暴力对抗,这些年轻人宣扬和平主义、宽恕和所有人之间的和谐。

披头士乐队认同这一信息,并帮助宣传这一信息,被指出是对他们成千上万的崇拜者的一种进步影响。

约翰-列侬和小野洋子在结束冲突的示威中。

约翰-列侬作为一名政治活动家表现突出,与小野洋子一起发展了一些表演、歌曲和装置,要求结束战争。

披头士乐队

英国摇滚乐队于1960年在利物浦成立。 两年后,它获得了与之平流层的名声:约翰-列侬、保罗-麦卡特尼、乔治-哈里森和林戈-斯塔。 披头士成为流行音乐史上最成功的音乐团体。

在整个20世纪60年代,他们继续吸引着大量的粉丝,并对西方音乐和流行文化产生了明确和不可否认的影响。

被披头士狂热所感染的集团粉丝的肖像。

1969年,他们举办了最后一场音乐会,次年,他们发行了最后一张专辑《Let It Be》,同时发行了一部记录录制过程的同名电影。 虽然这种合作关系在1975年才在法律上解除,但成员们再也没有在一起演出或录制唱片。

许多原因促成了乐队的分裂,如地理上的距离、艺术上的差异、不同的愿景和新的项目。 许多人还声称列侬与小野洋子的关系阻碍了这一进程,因为他想让她参与披头士的歌曲制作,而乐队的其他成员却不接受。

乐队最新专辑《Let It Be》的主打歌可以听成一个 披头士乐队对他们的粉丝的告别歌、 想留下一个积极的希望信息 .