Table des matières

Carolina Maria de Jesus était une anonyme jusqu'au lancement de son premier livre, Salle d'expulsion Publié en août 1960, l'ouvrage est un recueil d'une vingtaine de journaux intimes écrits par cette femme noire, mère célibataire, peu éduquée et résidant dans la favela de Canindé (à São Paulo).

Salle d'expulsion a été un succès commercial et public car il pose un regard original sur la favela et sur la favela.

Traduite en treize langues, Carolina a conquis le monde entier et a été commentée par de grands noms de la littérature brésilienne tels que Manuel Bandeira, Raquel de Queiroz et Sérgio Milliet.

Au Brésil, la Salle d'expulsion a atteint un tirage de plus de 100 000 livres vendus en un an.

Résumé de la Salle d'expulsion

Le livre de Carolina Maria de Jesus raconte fidèlement la vie quotidienne dans la favela.

Dans son texte, nous voyons comment l'auteur tente de survivre en tant que ramasseuse de déchets dans la métropole de São Paulo, en essayant de trouver dans ce que certains considèrent comme des restes ce qui la maintient en vie.

Ils ont été rédigés entre le 15 juillet 1955 et le 1er janvier 1960. Les entrées du journal sont marquées par le jour, le mois et l'année et racontent des aspects de la routine de Carolina.

De nombreux passages soulignent, par exemple, la difficulté d'être une mère célibataire dans ce contexte d'extrême pauvreté. Nous lisons dans un passage présent le 15 juillet 1955 :

C'était l'anniversaire de ma fille Vera Eunice et je voulais lui acheter une paire de chaussures, mais le coût de la nourriture nous empêche de réaliser nos souhaits. De nos jours, nous sommes esclaves du coût de la vie. J'ai trouvé une paire de chaussures dans les ordures, je les ai lavées et raccommodées pour qu'elle puisse les porter.

Carolina Maria est mère de trois enfants et s'occupe seule de tout.

Pour nourrir et élever sa famille, elle travaille dur comme ramasseuse de carton et de métal, et comme blanchisseuse. Malgré tous ses efforts, elle a souvent l'impression de ne pas pouvoir s'en sortir.

Dans ce contexte de frustration et d'extrême pauvreté, il est important de souligner le rôle de la religiosité. A plusieurs reprises dans le livre, la foi apparaît comme un facteur de motivation et de conduite pour le protagoniste.

Certains passages montrent clairement l'importance de la foi pour cette femme en difficulté :

J'ai ouvert la bouche deux fois, je me suis assuré que j'avais le mauvais œil.

Carolina trouve dans la foi une force, mais aussi souvent une explication aux situations quotidiennes. Le cas ci-dessus illustre bien comment un mal de tête est justifié par quelque chose de l'ordre du spirituel.

Salle d'expulsion explore les tenants et les aboutissants de la vie de cette travailleuse acharnée et transmet la dure réalité de Carolina, l'effort constant et continu pour maintenir la famille à flot sans avoir à endurer de plus grandes difficultés :

Je suis parti en me sentant mal, en ayant envie de m'allonger. Mais le pauvre ne se repose pas, il n'a pas le privilège de se reposer. J'étais nerveux à l'intérieur, je maudissais ma chance. J'ai ramassé deux sacs en papier. Puis je suis revenu, j'ai ramené des fers à repasser, des boîtes de conserve et du bois de chauffage.

Comme elle est le seul soutien de famille, Carolina travaille jour et nuit pour s'occuper de ses enfants.

Ses garçons, comme elle les appelle, passent beaucoup de temps seuls à la maison et sont souvent critiqués par les voisins qui disent que les enfants "sont mal éduqués".

Bien que cela ne soit jamais dit en entier, l'auteur attribue la réaction de ses voisins à l'égard de ses enfants au fait qu'elle n'est pas mariée ("Ils font allusion au fait que je ne suis pas mariée. Mais je suis plus heureuse qu'eux. Ils ont un mari").

Tout au long du texte, Carolina insiste sur le fait qu'elle connaît la couleur de la faim - et ce serait le jaune. La ramasseuse de déchets aurait vu le jaune plusieurs fois au cours des années et c'est ce sentiment qu'elle essayait le plus d'échapper :

Moi qui avant de manger voyais le ciel, les arbres, les oiseaux, tout jaune, après avoir mangé, tout s'est normalisé à mes yeux.

En plus de travailler pour acheter de la nourriture, la résidente de la favela de Canindé a également reçu des dons et a cherché des restes sur les marchés et même dans les ordures lorsque cela était nécessaire. Dans l'une des entrées de son journal, elle commente :

Le vertige de l'alcool nous empêche de chanter, mais celui de la faim nous fait trembler. Je me suis rendu compte qu'il est horrible de n'avoir que de l'air dans l'estomac.

C'est ainsi, en essayant d'échapper à la faim, à la violence, à la misère et à la pauvreté, que se construit l'histoire de Carolina.

Avant tout, Salle d'expulsion est une histoire de souffrance et de résilience, qui montre comment une femme fait face à toutes les difficultés imposées par la vie et parvient malgré tout à transformer la situation extrême vécue en discours.

Analyse des Salle d'expulsion

Salle d'expulsion C'est une lecture dure et difficile, qui expose les situations critiques de ceux qui n'ont pas eu la chance d'avoir accès à une qualité de vie minimale.

Extrêmement honnête et transparent, nous voyons dans le discours de Carolina la personnification d'un certain nombre de lignes possibles d'autres femmes qui se trouvent également dans une situation sociale d'abandon.

Nous soulignons ci-dessous quelques points clés pour l'analyse du livre.

Le style d'écriture de Carolina

L'écriture de Carolina - la syntaxe du texte - s'écarte parfois du portugais standard et incorpore parfois des mots farfelus qu'elle semble avoir appris dans ses lectures.

Dans plusieurs entretiens, l'écrivaine s'est identifiée comme une autodidacte et a déclaré qu'elle avait appris à lire et à écrire à partir des carnets et des livres qu'elle ramassait dans la rue.

Dans l'entrée du 16 juillet 1955, par exemple, on voit un passage où la mère dit à ses enfants qu'il n'y a pas de pain pour le petit déjeuner. Il convient de noter le style de langage utilisé :

16 JUILLET 1955 Je me suis levée. J'ai obéi à Vera Eunice. Je suis allée chercher de l'eau. J'ai fait du café. J'ai dit aux enfants qu'il n'y avait pas de pain. Ils devaient prendre du café nature et manger de la viande et de la farine.

Sur le plan textuel, il convient de relever des imperfections telles que l'absence d'accent (dans l'eau) et des erreurs d'accord (comesse apparaît au singulier alors que l'auteure s'adresse à ses enfants au pluriel).

Carolina révèle son discours oral et toutes ces marques dans son écriture ratifient le fait qu'elle était effectivement l'auteur du livre, avec les limites du portugais standard de quelqu'un qui n'a pas été à l'école.

La position de l'auteur

Au-delà de la question de l'écriture, il convient de souligner comment, dans le passage ci-dessus, écrit avec des mots simples et un ton familier, Carolina fait face à une situation très difficile : ne pas pouvoir mettre du pain sur la table le matin pour ses enfants.

Au lieu de gérer le chagrin de la scène de manière dramatique et dépressive, la mère s'affirme et choisit d'aller de l'avant en trouvant une solution temporaire au problème.

Tout au long du livre, ce pragmatisme apparaît souvent comme une bouée de sauvetage à laquelle Carolina s'accroche pour avancer dans ses affaires.

Voir également: Les 11 plus beaux poèmes écrits par des femmes auteurs brésiliennesD'autre part, à de nombreuses reprises dans le texte, le narrateur est confronté à la colère, à la lassitude et à la révolte de ne pas se sentir capable de subvenir aux besoins fondamentaux de la famille :

Je n'arrêtais pas de penser que je devais acheter du pain, du savon et du lait pour Vera Eunice, et que les 13 cruzeiros ne suffisaient pas ! Je suis arrivée à la maison, dans ma remise, nerveuse et épuisée. J'ai pensé à la vie difficile que je mène. Je ramasse du papier, je lave les vêtements de deux jeunes, je reste dans la rue toute la journée. Et j'ai toujours besoin de quelque chose.

L'importance du livre en tant que critique sociale

En plus de parler de son univers personnel et de ses drames quotidiens, le Salle d'expulsion Elle a également eu un impact social important en attirant l'attention sur la question des favelas, un problème encore embryonnaire dans la société brésilienne.

Ce fut l'occasion de débattre de sujets essentiels tels que l'assainissement de base, le ramassage des ordures, l'eau courante, la faim, la misère, bref, la vie dans un espace où la puissance publique n'était pas encore arrivée.

Tout au long de son journal, Carolina révèle à plusieurs reprises son désir de sortir de là :

Oh ! si seulement je pouvais déménager d'ici vers un nucléo plus décent.

Le rôle des femmes dans les couches les plus marginalisées de la société

Salle d'expulsion dénonce également la place des femmes dans ce contexte social.

Voir également: 14 Meilleurs films romantiques à regarder sur Amazon Prime VideoSi Carolina se sent souvent victime de préjugés parce qu'elle n'est pas mariée, elle est en revanche reconnaissante de ne pas avoir de mari, qui représente pour beaucoup de ces femmes la figure de l'agresseur.

La violence fait partie de la vie quotidienne de leurs voisins et tout le monde en est témoin, y compris les enfants :

La nuit, pendant qu'ils appellent à l'aide, j'écoute tranquillement des valses viennoises dans mon abri. Pendant que le mari et la femme cassent les planches de l'abri, mes enfants et moi dormons profondément. Je n'envie pas les femmes mariées du bidonville qui mènent une vie d'esclaves indiennes. Je ne me suis pas mariée et je ne suis pas malheureuse.

A propos de la publication de Salle d'expulsion

C'est le journaliste Audálio Dantas qui a découvert Carolina Maria de Jesus en allant réaliser un reportage dans le quartier de Canindé.

Dans les ruelles de la favela qui s'est développée le long des rives du fleuve Tietê, Audálio a rencontré une dame qui avait beaucoup d'histoires à raconter.

Carolina montre une vingtaine de cahiers crasseux qu'elle garde dans sa cabane et les tend au journaliste, qui s'étonne de la fontaine qu'il a reçue entre les mains.

Audálio s'est vite rendu compte que cette femme était une voix de la favela capable de parler de la réalité de la favela :

"Aucun écrivain ne pourrait mieux écrire cette histoire : le point de vue de l'intérieur de la favela.

Certains extraits des carnets ont été publiés dans un article du journal Folha da Noite le 9 mai 1958. Une autre partie a été publiée dans le magazine O cruzeiro le 20 juin 1959. L'année suivante, en 1960, le livre Salle d'expulsion Organisé et revu par Audálio.

Le journaliste assure qu'il s'est contenté d'éditer le texte afin d'éviter de nombreuses répétitions et de modifier la ponctuation, sinon, dit-il, il s'agit des journaux intimes de Carolina dans leur intégralité.

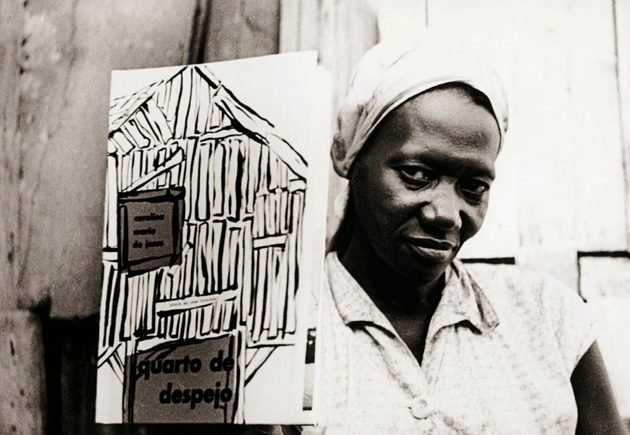

Maria Carolina de Jesus et sa récente publication Salle d'expulsion .

Grâce à son succès commercial (plus de 100 000 livres vendus en un an) et à l'accueil favorable des critiques, Carolina devient une star et est sollicitée par les radios, les journaux, les magazines et les chaînes de télévision.

L'authenticité du texte, que certains attribuent à la journaliste et non à elle, a fait l'objet de nombreuses interrogations à l'époque, mais beaucoup ont également reconnu qu'un écrit d'une telle vérité n'aurait pu être rédigé que par une personne ayant vécu cette expérience.

Manuel Bandeira lui-même, lecteur de Carolina, a plaidé en faveur de la légitimité de l'œuvre :

"Personne n'a pu inventer ce langage, cette façon de dire les choses avec une force créative extraordinaire mais typique de quelqu'un qui est à mi-parcours de l'enseignement primaire.

Comme l'a souligné M. Bandeira, dans l'écriture de Salle d'expulsion il est possible de repérer des caractéristiques qui donnent des indices sur le passé de l'auteur et qui démontrent à la fois la fragilité et la puissance de son écriture.

Qui était Carolina Maria de Jesus

Née le 14 mars 1914 à Minas Gerais, Carolina Maria de Jesus était une femme, noire, mère célibataire de trois enfants, ramasseuse d'ordures, habitante d'un bidonville, marginalisée.

Éduquée jusqu'à la deuxième année dans une école primaire de Sacramento, à l'intérieur du Minas Gerais, Carolina prend la relève :

"Je n'ai que deux ans de groupe scolaire, mais j'ai essayé de former mon caractère.

Semi-analphabète, Carolina n'a jamais cessé d'écrire, même si c'était dans des cahiers crasseux empilés au milieu des tâches domestiques et des emplois de ramasseuse d'ordures et de laveuse dans la rue pour subvenir aux besoins de la maison.

C'est dans la rue A, dans la cabane numéro 9 de la favela de Canindé (à São Paulo), que Carolina a laissé ses impressions quotidiennes.

Votre livre Salle d'expulsion a été un succès commercial et critique et a été traduit dans plus de treize langues.

Dans les trois premiers jours suivant son lancement, plus de dix mille exemplaires ont été vendus et Carolina est devenue un phénomène littéraire de sa génération.

Portrait de Carolina Maria de Jesus.

Le 13 février 1977, l'écrivain est décédé, laissant trois enfants : João José, José Carlos et Vera Eunice.